KONTEXT

Das Kerndorf von Obstalden liegt oberhalb des Walensees an der Kerenzerbergstrasse auf einer nach Norden ausgerichteten Geländeterrasse. Mit dem Bau der Strasse entwickelte sich der Ort Obstalden spätestens ab Mitte des 19. Jahrhunderts zu einem Ort mit Gasthäusern und kleinen Gewerbebetrieben, sowie Handelsgeschäften. Heute sind diese zum grössten Teil verschwunden. Zum öffentlichen Leben tragen die reformierte Kirche, sowie der Dorfladen bei. Aber auch der Schulstandort Kerenzen, sowie der Feuerwehrstütz-punkt Kerenzerberg befinden sich im Ort. Diese beiden Nutzungen sollen nun heutigen und zukünftigen Bedürfnissen angepasst werden, indem sie in einem zentral verorteten Neubau kombiniert werden.

STÄDTEBAU

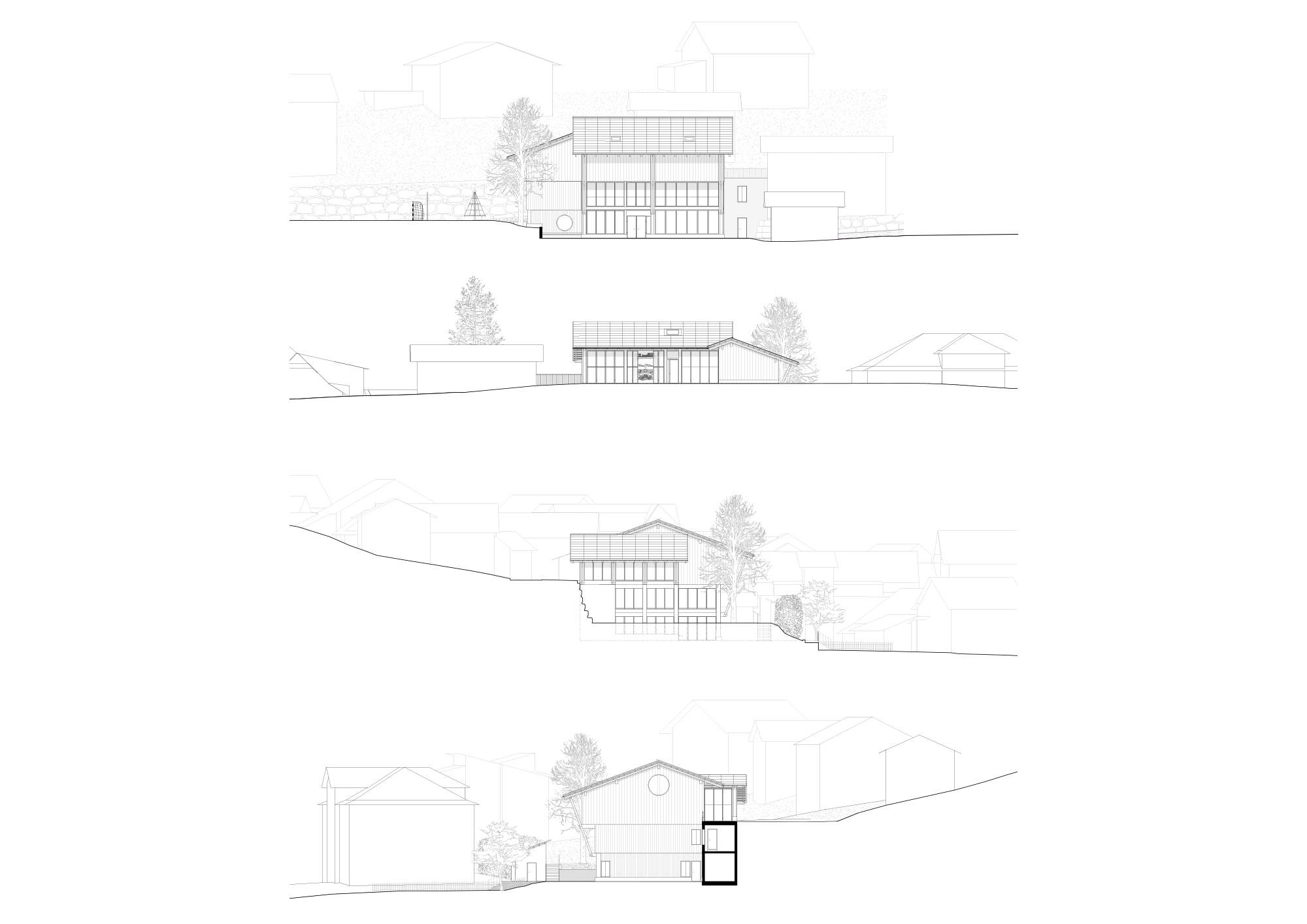

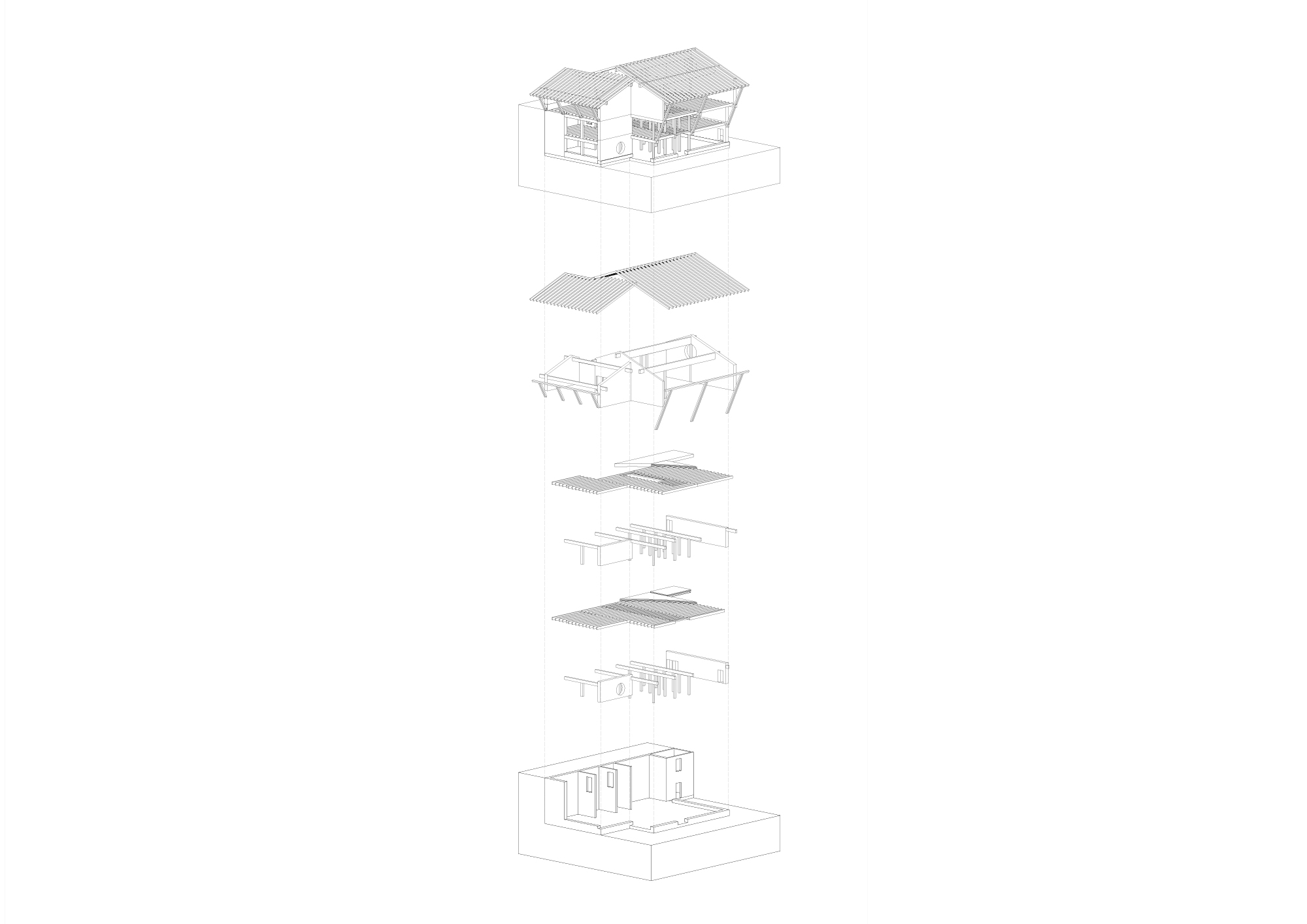

Die Siedlungsstruktur hat sich entlang der Geländeterrasse entwickelt, welche durch die in der Mitte des Dorfes liegende Kerenzerbergstrasse erschlossen wird. Entlang dieser haben sich die Gebäude in kleinen Gruppierungen angesiedelt. Die Fussabdrücke der Gebäude sind verhältnismässig flächig und bilden durch ihre Platzierung entlang dem Geländeverlauf Engstellen, welche räumlich interessante Abfolgen generieren. Überdeckt werden die meisten Volumen mit Satteldächern, welche den First zum See oder entlang der Höhenlinien gestellt haben. Kleinteiliger und dichter wird die Siedlungsstruktur durch die an den Hauptbau angebauten Nebenbauten mit niedrigeren Pult- und Satteldächern. Zäsuren in der Siedlungsstruktur bilden hauptsächlich die öffentlichen Ge-bäude der Kirche, des Schulareals, sowie dem alten Feuerwehrdepot. Dabei unterscheiden sich vor allem deren Dachformen und Materialisierung. Angrenzend an die Erweiterung des Kerndorfes vermittelt der neue Bau-körper zwischen historisch gewachsener und zeitgenössischen Bauten. Durch das Verschieben des Volumens entsteht auf der oberen südlichen Seite ein gefasster Vorplatz für die Feuerwehr. Dieser fliesst ohne Übergang in den Vorplatz des Werkhofs. Auf der Nordseite erschafft der Versprung des Gebäudes einen attraktiven Aussenraum für die Tagesstruktur und vermittelt zwischen dem alten Schulhaus und dem Neubau. Zudem wird so ermöglicht, dass der grosse Ahorn stehen gelassen werden kann. Der Eingang in die Schule findet etwa an der gleichen Stelle wie beim heutigen Provisorium statt. Der Vorplatz der Schule ist überdacht und bietet den Kindern einen grossen geschützten Platz zum spielen.

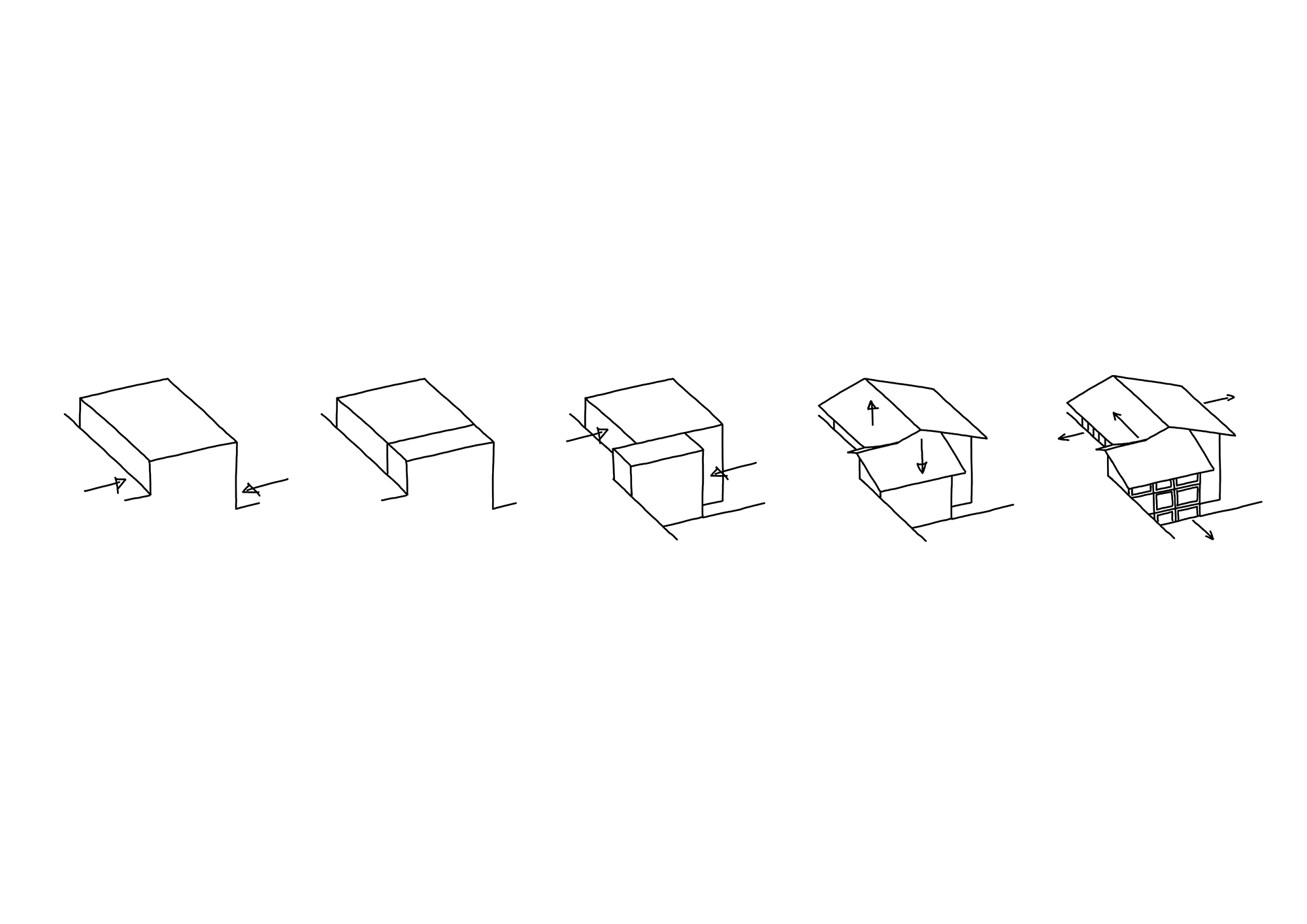

SETZUNG

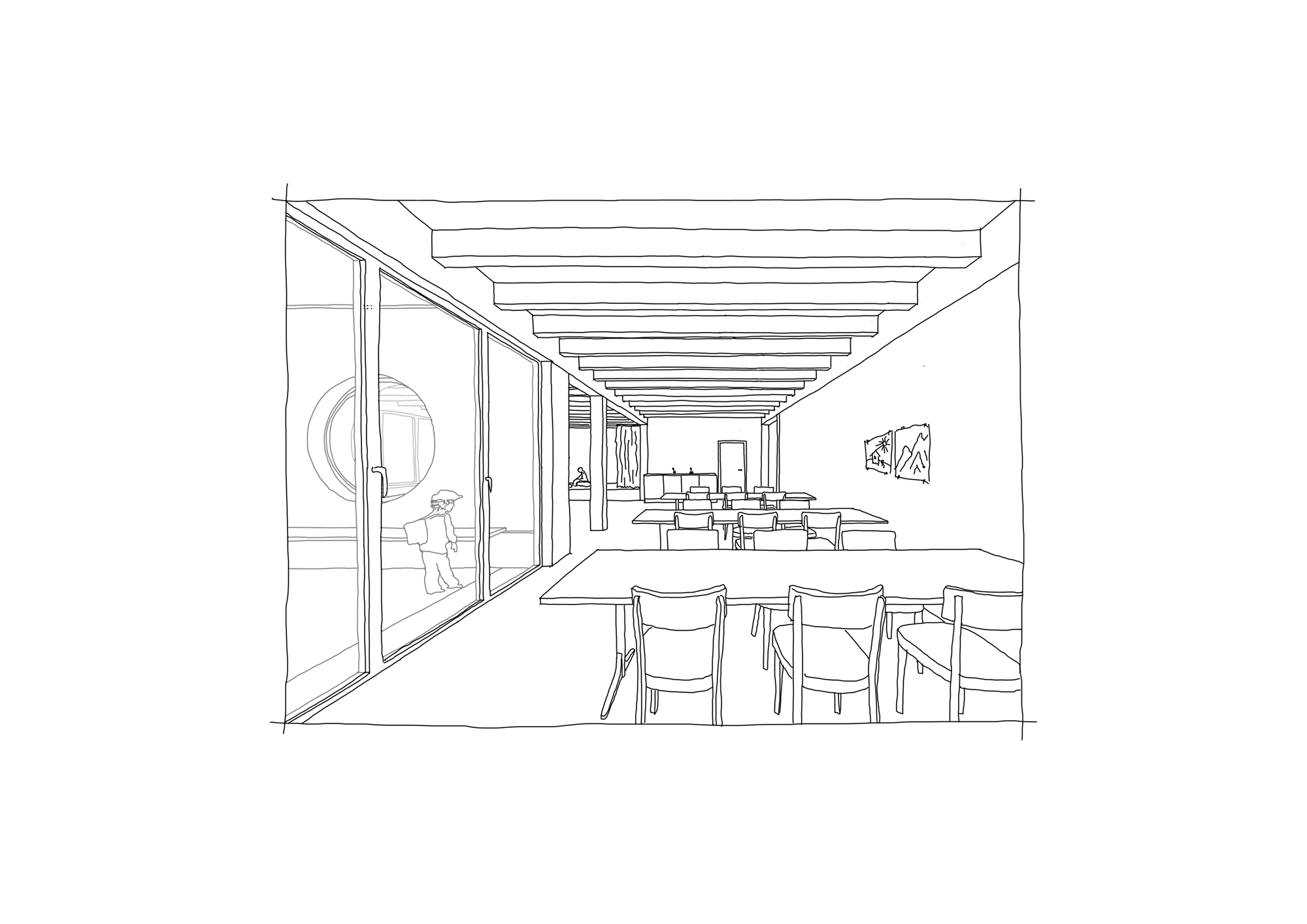

Zum alten Schulhaus wird die Verbindung nicht nur hindernisfrei möglich, sondern auch in ihren Platzverhältnissen entschärft, indem das Podest vergrössert wird. Das Gebäude reagiert auf den Sportplatz mit einer offenen Geste und löst den Geländeversprung vom Erdgeschossniveau zum Sportplatz mit vermittelnden Ebenen, welche als Sitzstufen oder kleine Vorplätze genutzt werden können. Auf der anderen Seite des Gebäudes wird mit dem Technikraum an den Werkhof angebaut. Das restliche Gebäude hält den Grenzabstand zur Trafostation ein. Dadurch spannt sich ein Zwischenraum auf, welcher eine ortstypische Engstelle schafft. Dieser Zwischenraum wird als Rückseite des Gebäudes gelesen und ermöglicht eine direkte Anlieferung für den Mittagstisch. Dem Ort entsprechend wird das Volumen in seiner Art und Setzung dem Dorf eingegliedert.

Mitarbeit: Arno Bruderer, Selin Risi, Jonathan Rutishauser, Georg Bachmann